近日,由电车资源、成都新能源汽车产业推广应用促进会主办,招商局检测车辆技术研究院有限公司、运联智库提供支持的“2023第六届中国新能源汽车产业大会暨第七届新能源商用车‘金熊猫奖’颁奖盛典”在成都隆重举行。

运联智库-运联研究院高级总监丁琦发表题为《未来城配供应链的挑战与机遇》的演讲。他指出,随着商流端的聚合、共配效率的提升、仓租的加剧,城配范围从城市扩展到城市群的趋势逐渐显现。运营端按照配送空间和配送时间来分析,未来城配的基础模型一定是空间+时间充分利用。

一、万亿级城配增量市场 仍需探索规模化路径

丁琦介绍,城配的服务主要集中于城镇零售端配送需求的场景,是万亿级的增量市场。城镇占主要地位,乡村占比13%。城配服务类型包含餐饮和零售,零售占据主导地位,餐饮仅为10%。

自2017年至2022年,城镇社会消费总额均在30万亿元以上,城配市场规模也均在1万亿元以上,2022年受疫情影响城配市场规模有所下降,为1.45万亿元,2023年城配市场规模仍会保持增长趋势。

目前在城配市场并没有一家独大的企业,主要原因是城配行业呈现弱网络效应+弱规模效应,同时拥有商流属性>物流属性,城配司机往往需要提供更多的附加价值,比如搬货、按电梯等,城配市场人力成本高达53%,是长途干线的4倍之多,并不具备高市场集中度的潜力。

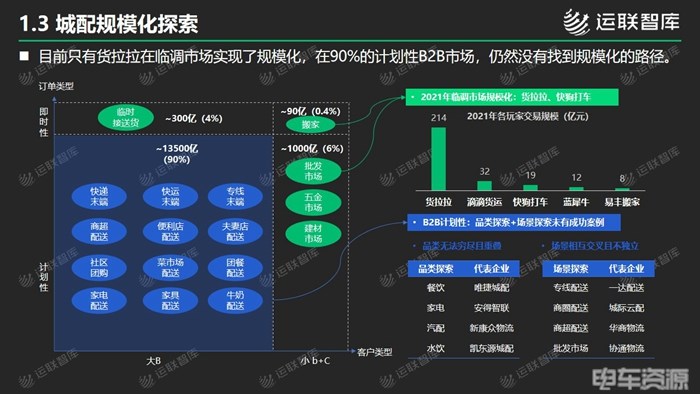

在城配规模化探索过程中,目前只有货拉拉在搬家、批发等小B+C临调市场实现了规模化。据数据显示,在2021年临调市场规模中,货拉拉交易规模为214亿元、滴滴货运为32亿元、快狗打车为19亿元。但在90%的计划性B2B市场,品类探索+厂家探索未有成功案例,仍然没有找到规模化的路径。

二、八大城配场景 消费升级引发供应链变革

城配问题的本源是什么?丁琦认为可以从消费品出发,倒推零售、渠道、供应链,准确切分出零售的业态,来对城配问题进行探索。

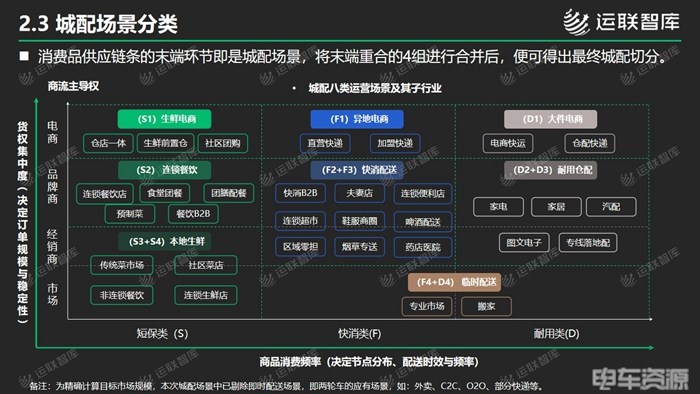

他介绍,基于消费品,可以从商流主导权和商品属性两大维度展开。从商流主导权维度来看,城配市场逐渐从最初的市场主导、到经销商主导、品牌主导过渡到电商主导;从商品属性维度来看,城配市场的货物分为短保类、快消类、耐用类。

以商流主导权和商品属性2个维度为横坐标和竖坐标,形成4X3的12宫格,即为消费品的12个供应链条,消费品供应链条的末端环节即是城配场景,将末端重合的4组进行合并后,便可得出最终城配切分。

丁琦表示,通过四组末端环节(城配场景)合并可以得出结论:快消品末端都是从城市仓配送到对应的末端零售,差异点仅在于仓以及物流订单归属上。耐用品配送频率更低,仓储覆盖半径更大,其末端都是从区域仓配送到对应的末端零售。短保类作为一种原材料,其品牌效应在于零售端,对于非品牌零售其末端基本没有三方化。专业市场的末端配送环节都是围绕专业市场的临时性配送。

“消费品供应链条的末端环节即是城配场景。”丁琦表示,通过合并后,便可得出最终城配切分,共分为八大场景:生鲜电商、 连锁餐饮、本地生鲜、异地电商、快消配送、大件电商、耐用仓配和临时配送。同时,同品类多场景、多渠道是当前的零售的现状,便利性和品质化的消费升级引发供应链发生变革,异地电商、属地化电商和本地生活类电商可能实现较大发展。

三、城市到城市群,城配3.0统仓循环配送为主

随着商流端的聚合、共配效率的提升、仓租的加剧,城配范围从城市扩展到城市群的趋势逐渐显现。以前城配主要在单一城市、点对点服务,如今走向城市群资源共享。

不同子行业随着商流变化而快速变化,应当寻找增量市场、组织化程度高的城配场景。其中,生鲜电商、连锁餐饮、快消配送、耐用仓配值得重点关注。

运营端按照配送空间和配送时间来分析,未来城配的基础模型一定是空间+时间充分利用。城配1.0主要以项目制配送为主,是目前国内主流的城配模型,项目之间无联动;城配2.0主要有循环配送、统仓共配两类模型,前者拥有单项目够大,且末端订单密集,可做到2-3配,后者拥有多项目统一仓库,同一目的地共同配送特点,连锁便利店是典型;城配3.0以统仓循环配送为主,是时间、空间充分利用的理想模型,多项目高密度同仓库,同目的地循环配送。

地点:中国·贵州

地点:待定

地点:哈尔滨

地点:待定